【資訊轉知】限專業人士:移民局「自給自足」財務模式的優劣及對移民申請的影響

John Shen

ALC首席執行長

談到EB-5資金的安全性,這一幕你是否熟悉:項目營運出現困難,現金流無法達到預期水平,導致高級貸款或某次級貸款逾期無法支付,隨著貸款違約通知發給項目方,項目方只能申請破產保護,於是項目進入破產法庭的止贖拍賣程序。最後的結果?處於夾層貸款或優先股的EB-5資金在拍賣結束時損失殆盡。

最近,美國國土安全部/移民局(DHS/USCIS)在《聯邦公報》(Federal Register)上正式發布了《基於就業的移民簽證第五優先(EB-5)收費規則》的擬議規則(Proposed Rule)草案,就調整投資移民申請費的收費,向公眾徵求意見。很多人,包括移民行業的不少專業人士,透過這次新聞報導意識到,美國移民局的收費對它的日程營運舉足輕重。作為政府的重要職能機構,美國移民局竟然不靠聯邦政府的財政撥款來維持營運,而主要靠自己的業務“創收”,也就是移民服務的收費實現本部門財務上的“自給自足”(self-sustaining)。

這種「自給自足」的財務管理制度讓移民局這個政府部門看起來更像私人非營利組織。儘管賺錢不是主要目標,但要生存下去,這家機構必須充分保證每年能夠產生足夠的收入來支付各種營運費用。這樣的財務需求管理有何優劣?對移民申請的審理效率、品質及一致性又會產生什麼樣的影響?我們今天花點時間探討一下。

歡迎走進美國移民局的財務管理系統。

很多人並不了解,美國移民局(USCIS)與大多數美國聯邦政府機構的財務運作方式截然不同。大多數政府部門主要依賴國會授權政府撥款維持運作,而移民局每年的經費中約有95%來自移民申請人繳納的各類費用。這種「自給自足」的收費模式,本意是讓移民體系避免受到年度政治預算週期的干擾,但它也帶來了深遠的影響 — 既有優勢,也存在結構性的挑戰,對每一位移民申請人、雇主及家庭的體驗都產生了直接影響。

美國移民局的費用收入首當其沖須支付提供這些公共服務所需的成本,例如審批團隊的人員工資,資訊管理系統的維護和升級費用,以及大量第三方 (例如背景調查) 收取的費用等。如果移民局能調整收費維持自己的“收支平衡”,就可以省去政府財政調撥的負擔,財務需求在基層部門就得到了徹底的解決。所以,美國聯邦政府通過立法,授權移民局來管理好自己的收費,透過調整收費額度,自行解決本部門的經費。

那麼,移民局是如何管理內部資金以達到以上目的的呢?

移民局財務部門內部控制的帳戶一共有四個,分別是:

(1) 移民體檢費帳戶(The Immigration Examination Fee Account, 簡稱 “IEFA”) ;

(2) 欺詐預防與偵查帳戶(The Fraud Prevention and Detection Account, 簡稱 “FPDA”);

(3) 非移民工作簽證申請人帳戶(The H1-B Nonimmigrant Petitioner Account, 簡稱 “HNPA”);

(4) EB-5誠信基金帳戶(The EB-5 Integrity Fund Account, 簡稱 “IFA”)。

這四個帳戶每年都會從不同類別申請族群收取不同額度的服務費用,是移民局營運資金最主要的收入來源。

請注意,第一個帳戶IEFA 收取的遠不止是體檢費,而是包括了絕大多數移民申請類別的申請費,例如這次調整中的與EB-5各類申請相關的申請費。此帳戶收取的費用又分為加急服務費( Premium Processing Fees) 和非加急服務費( Non-Premium Processing Fees)兩大類。後三類帳戶(FPDA/HNPA/IFA)的具體收費金額都是透過美國國會的立法確定的,移民局無權調整。而IEFA 帳戶收取的費用,移民局有權隨時調整。美國移民局每年的營運成本,絕大多數情況下都是由IEFA 這一個帳戶來支付的。不誇張的說,IEFA 就是美國移民局自己控制的最大錢包。管理好IEFA 的每筆支出,基本上就決定了移民局是否能順利實現自己「自給自足」的財務目標。

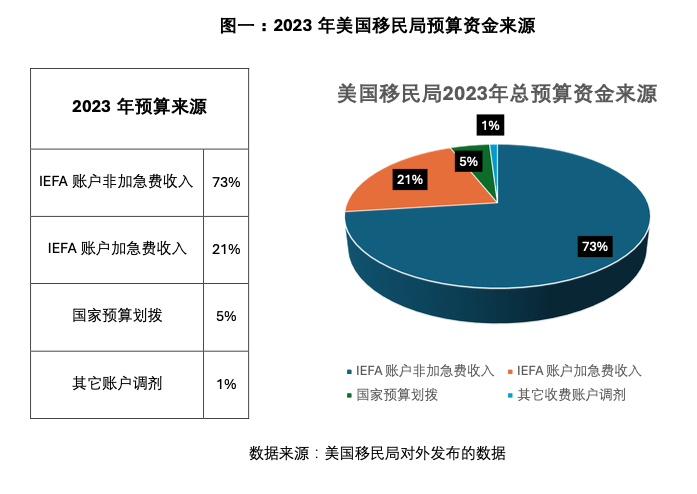

我們來看看移民局對外公佈的2023財年營運資金來源及比例(見下表及圖一) 。

2023財年移民局有高達51億美元的預算來自IEFA 帳戶,佔全年總預算的94%。我們可以清楚地看到,這一財年中,除了IEFA 帳戶的費用外,另外5%的預算使用了來自聯邦政府的財政撥款,最後1%是來自其它收費帳戶的資金調劑。以上的餅狀圖展示了各類資金分別佔比。

雖然每年資金佔多少有些小的調整,但通常,IEFA 帳戶的費用收入被用來支付移民局每年全部費用的94%到96%。

移民局這種以自己服務的收費支付成本的財務結構,賦予了移民局相當大的財政獨立性。移民局可以根據預估的工作量和收費收入,自主調整人力資源、資訊化建設和反詐欺體系,而不必完全依賴國會的撥款時間表。從理論上,這是一種「使用者付費」的模式 — 系統的維護與升級由使用者共同承擔。當收入充足時,移民局也能將部分資金再投資於技術現代化和減少積壓案件,以實現服務品質的良性循環。

目前美國聯邦政府處於停擺狀態,這種可貴的財政獨立性正好充分發揮其優勢。當國會未通過新的撥款法案導致政府停擺,大部分聯邦機構(如國家公園、國務院部分部門等) 必須暫時關閉,但移民局卻可以繼續使用其已有的IEFA 帳戶來支付員工薪水和日常運作,不至於讓美國的移民申請服務也停頓下來。

在政府停擺期間,以下服務並不受任何影響:

-

絕大多數類別的移民申請(含EB-5相關申請) 、入籍、綠卡、工作許可等案件仍照常審理;

-

線上系統(如myUSCIS、Case Status、電子遞交等) 照常運作;

-

面試、指紋採集、生物辨識預約也通常如期進行。

雖然移民局整體不停工,但政府停擺仍可能帶來間接影響,主要體現在跨部門依賴。對EB-5類別可能造成的影響包括:

-

某些申請在處理過程中需要進行安全審查,需要依賴聯邦調查局、國務院或國土安全部其他部門(如CBP、ICE) 提供資訊。如果這些部門的部分人員因停擺而被迫休假,移民局的案件審理可能會延遲。

-

移民局發起的訴訟可能會被法院延後審理。移民局被告的案件主要屬於民事非緊急訴訟 (如行政執行令mandamus) 。當政府停擺時,司法部通常會請求法院中止或延後訴訟程序,直到政府恢復運作為止。絕大多數聯邦法官會批准這些動議,除非案件確實涉及「緊急利益」 (例如簽證即將到期、驅逐迫在眉睫等) 。

-

國務院海外簽證發放可能會受到影響。簽證處理(尤其海外領館簽證) 由國務院負責,若國務院資金受限,其海外領事館簽證業務可能受延遲影響。

然而,高度依賴申請費收入,也使得移民局在面對外部波動時格外脆弱。全球疫情、政策不確定性或需求下降等因素,都會導致申請量減少,進而出現收入不足。由於移民局無法運行赤字預算,一旦出現資金缺口,往往只能透過延緩審理、削減服務或臨時提高費用來平衡收支。但是,費用調整通常落後於實際營運需求,因此在過渡期內,服務速度和效率都可能下降。這種情況,在過去已經屢屢發生,經常乾擾到美國移民服務業務流程的穩定性。

目前,國會撥給移民局的財政撥款僅涵蓋極小部分的專項項目 — 如E-Verify僱用驗證系統、積案減少計劃以及公民融合(入籍) 項目。這意味著,絕大多數日常案件的處理經費都必須由申請費收入來支撐。缺乏穩定的撥款支持,使移民局在面對突發案件激增或緊急任務時,缺乏快速擴充資源的彈性,非常容易出現服務積壓的現象。

移民局的「自給自足」財務模式既是一種創新,也是一種約束。它讓財政責任與服務使用掛鉤,但同時也將機構的運作穩定性綁在經濟與政策週期的波動之上。對於每一位依賴其服務的移民申請人而言,移民局的財務健康並不是抽象的概念,而是決定他們案件速度與結果可預測性的關鍵因素。

上述這種移民局的財務管理結構的初衷是為了讓移民服務體系脫離國會預算週期的政治幹擾,實現「用戶付費、服務自養」的理念。然而,這種機制雖然提升了機構的財政獨立性,卻也讓移民局的運作與市場波動和政策週期緊密掛鉤,直接影響案件處理效率和服務品質。

這種獨特的財務管理模式對移民申請效率有哪些正面和負面的影響呢?

正面影響主要是能產生一定激勵機制更有效滿足業務量的需求:

-

收入與工作量掛鉤:當申請量上升、收費增加時,移民局有更強的激勵去擴充人員、優化系統和縮短處理週期。

-

資源使用相對靈活:相比完全依賴撥款的機構,移民局可根據申請趨勢靈活調整預算優先級,例如在EB-5審理資源調配上臨時增加編製或加班。

-

自我改善動力強:因為服務品質和效率影響申請人滿意度和收入來源,移民局內部有改進流程、推行電子化審理的動力(如ELIS系統和線上申請系統的推進) 。

主要負面影響則顯示在易受申請量波動的衝擊:

-

費用收入下降直接導致案件積壓:在申請量下降或政策收緊時期(如疫情期間) ,移民局收入驟減,無法支撐原有人力成本,只能凍結招聘、延遲審理或關閉服務窗口。

-

缺乏預算緩衝:由於不能運行赤字,舉貸度日,移民局無法像普通企業那樣“借未來收入”,導致短期資金緊張,直接反映為效率下降。

-

收費調整落後:每次費用調整需經過《行政程序法》(APA) 規定的公告與聽證程序,往往落後於財務壓力,造成結構性延遲。

移民局的財務管理制度對移民申請的審理品質與一致性也會產生深遠的影響。這裡也分成正面和負面影響。

正面影響:移民局可以掌握好預算,投資於技術提升與人員培訓:

在收入較為充足的年份,移民局能夠增強IT系統與案件追蹤平台,提高透明度、更多投資員工培訓與品質控制機制、並設立專門的政策一致性辦公室(Policy Directorate) ,幫助統一裁決標準。這些投入客觀上提升了案件審理品質與政策執行的穩定性。

負面影響:資源緊張時審理品質容易下降:

當審理壓力大時,有些辦案中心可能以速度優先、犧牲一致性。預算收縮常導致招募凍結和晉升停滯,審批官流動性上升,經驗累積難以持續。同時,部分輔助性工作可能外包以節省成本,帶來資料安全和品質風險。

移民局的「自給自足」模式是一種典型的「效率— 穩定性」之間的權衡。在政策與經濟環境穩定的時期,它提升了營運效率與自我優化能力;而在外部不確定性上升時,它又可能削弱機構的抗壓性與持續服務能力。我個人認為,未來更理想的方向,是在保持收費主導的基礎上,引入更穩定的聯邦撥款底線,為公共職能提供持續保障。這種混合型資金結構,才能讓移民局既具備市場效率,又不失公共責任。

資料轉載來源:ALC 網站資訊